バレエ用語と動き| 1~5番ポジション+6番(…と大人バレエの実際)

2023/06/07

日々のレッスンでさらっと使われがちな、『これだけは知っておきたいバレエ用語』をピックアップしました。

この記事では、バレエのレッスン初日から登場するであろう『1~5番ポジション』と+αとして『6番』を取り上げました。

(『6番』はクラシック・バレエの正式なポジションではありませんが、レッスン時しばしば耳にするので、最後に少し触れます。)

なお、記事内では『脚=骨盤から足先まで(legs)』『足=足首から下(feet)』とイメージして漢字表現を使い分けています。

Contents

クラシック・バレエの『起点・終点』となる1~5番ポジション

クラシック・バレエの動きの起点であり、終点となるのが 1番~5番の 5つのポジション です。

脚の上げ下ろし、プリエ、回転、ジャンプ、移動、、、全ての動きの始まり&終わりの基本形となるこのポジション。

どんなに足が高々と美しく上がっていても、回転の回数が多くても、ジャンプが高く跳べても、きちんとしたポジションで始まり・終わっていなければ、クラシック・バレエとしての美しさは損なわれてしまいます。

5番なら5番に、1番なら1番に、その都度その都度きちんと戻っていなければならないのです。

決して自然な形とはいえないこれらのポジション、大人になって初めてバレエに取り組む方にとっては身体を鋳型にはめ込むような感覚があるかもしれませんが、バレエの基本中の基本となるポジション、レッスン開始のその日から"あるべき姿"をイメージしてひたすらストイックに取り組みたいものです。

『足の位置』以外にも大切なことが。

この記事では便宜上、足裏の絵も使って1~5番ポジションの形を説明していますが、『足の位置』が各ポジションに入っていればよいというものではなく、足以外の部分も含めて全身がトータルで整ってこその1~5番ポジション、とお思いください。

1~5番ポジション共通の足の位置以外に意識すべきポイントを以下に挙げます。

- 全身の引き上げ

頭のてっぺんを真上から糸で引っ張り続けられつつも、足裏は地面を押すような感覚で立つ。

それにより背中がまっすぐ(=前に丸めず後ろに反らず)になり、首も最大限まで長くなる。

- アン・ドゥオール

付け根から足先まで脚全体を外側へ旋回させるようにするバレエの基本的な身体の使い方。

1~5番ポジションも脚のアン・ドゥオール具合によって各人のベストな形が異なる。

無理に足の形だけを完成させようとして足裏の一部が床から離れてしまったり、足首より上が崩れないように。

- 上半身

デコルテ・背中は広く使う。

肩は前に丸めこんだり上げたりしない。首・腕・肩とも力んで硬くせず、柔らかく。

反り返って肋骨が開いていかないよう注意する。

いづれもシロウトの筆者が数行で語ることなぞ畏れ多いバレエの基本的な身体の使い方。

完璧に、とまでは行かぬとも、それなりに感覚がつかめるようになるまで、年単位のたゆまない努力が必要です…

とはいえ、諦めてしまっては進歩も無し・・・ということで、とにかく頑張りましょう!

前置きが長くなりましたが、ここからは1~5番までのポジションを順に確認していきます。

1~5番ポジション

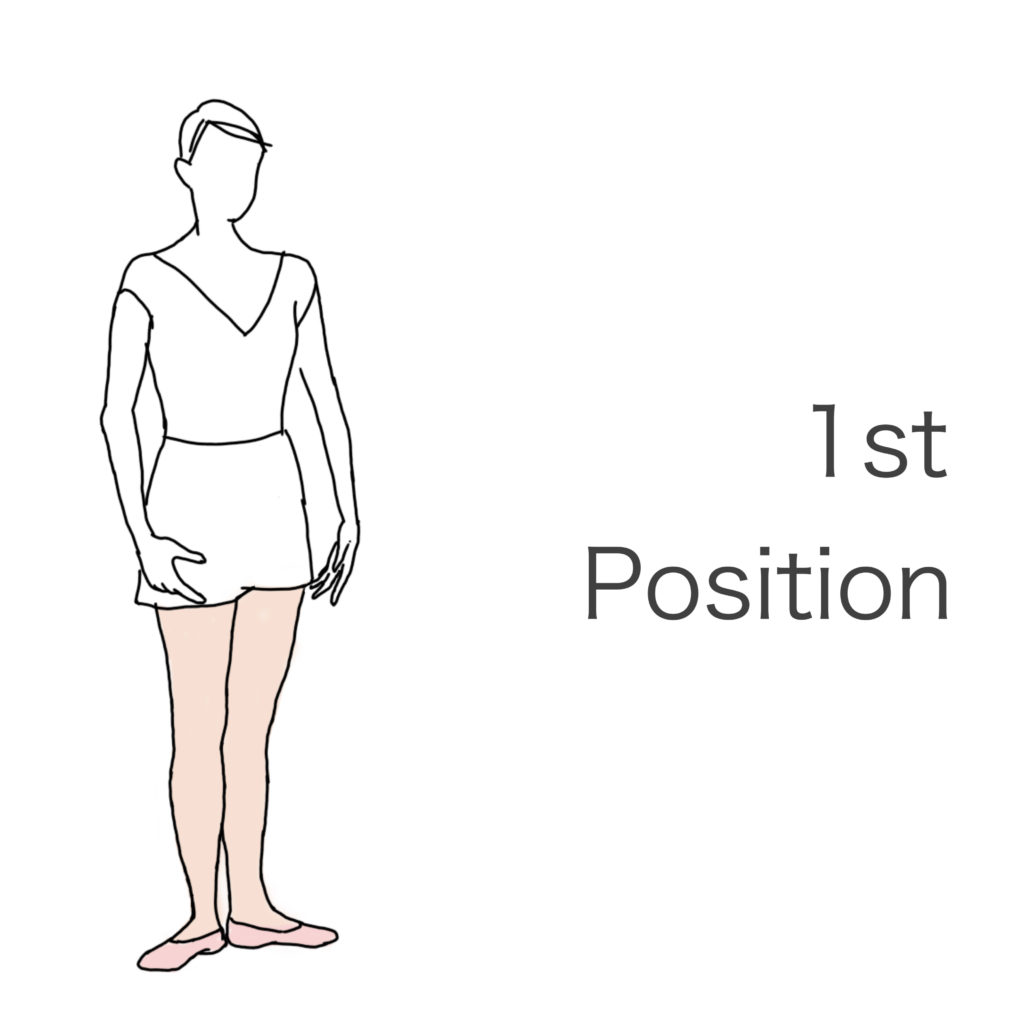

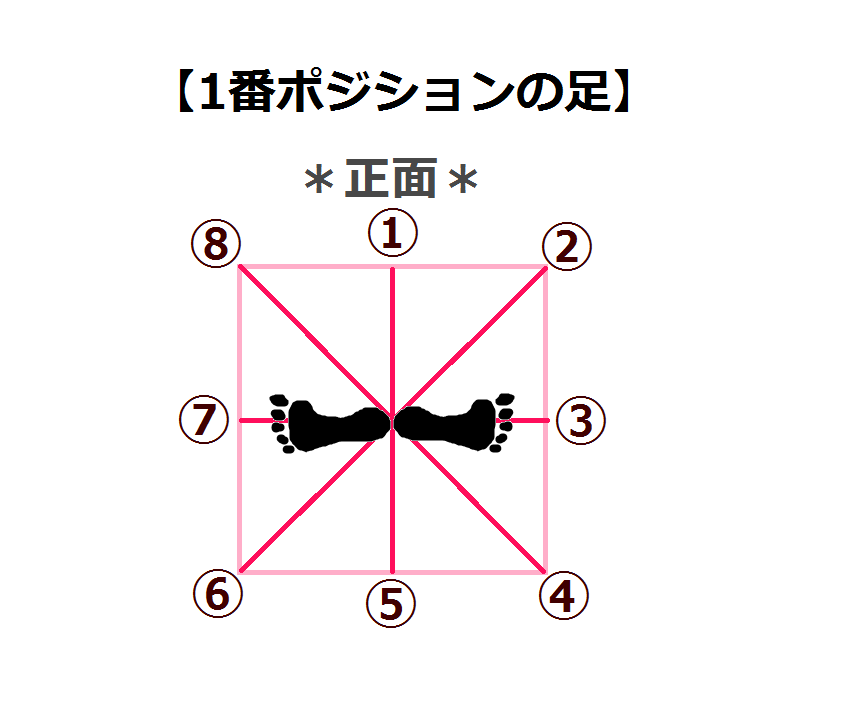

【1番ポジション】

◆1番、かくあるべし

イラストのように

両足が外側に開いて一直線(180度)となり、両膝と内腿が密着し、隙間が無い(向こう側が見えない)状態

が理想です。

◆大人バレエの実際

*角度にとらわれ過ぎない

大人バレエの場合は、足の角度は出来る限りのところまで、と言われる場合が多いです。

『身体の他の部分の形やバランスを崩してまで両足で一直線を作ろうとしなくてもよい』 ということですね。

とはいえ、両足が等しい角度で開かなければなりません。

*1番をとる順番を考えて

多くの方が1番ポジションをとる際に、先にかかと同士をくっつけて両足を外に開いて置き、その後脚全体を密着させようとする、という順番になってしまうと思いますが、感覚としては、上部から順番に(お尻⇒内腿⇒膝裏と)密着させようとする力が働いた結果として、両足が外側に開いている=1番ポジション、という順番を意識したほうがよいのではと思います。

筆者としては、特にこの1番ポジションをとるときに『お尻・太ももの内側・膝の裏・ふくらはぎ』を、『両側から・均等な力で・密着させようとする』感覚を意識すると、脚の付け根から外へ外へ…の『アン・ドゥオール』感覚が最もつかみやすい気がします。

*かかと同士は必ずしもくっついてなくてよい?

海外のバレエ団のレッスン風景映像を見ていると、お尻~膝のあたりまでは全くスキマなく両脚が密着しているのに、かかと同士は離れている、という「逆さY字型」っぽい1番ポジションをしばしば見かけます。

考えてみれば、X脚のダンサーがアン・ドゥオールすれば、逆さY字になるのは当然のこと。。

それを見て、1番ポジションで意識するべきは、両足のかかとをくっつけて足を180°に開こう!とすることではなく、むしろくっつけようとする部位はお尻・内腿・膝裏なのでは?と思い至りました。(メソッドによる考え方の違いなどもあるかもしれませんが。。)

1番ポジション、早速奥が深いですね。

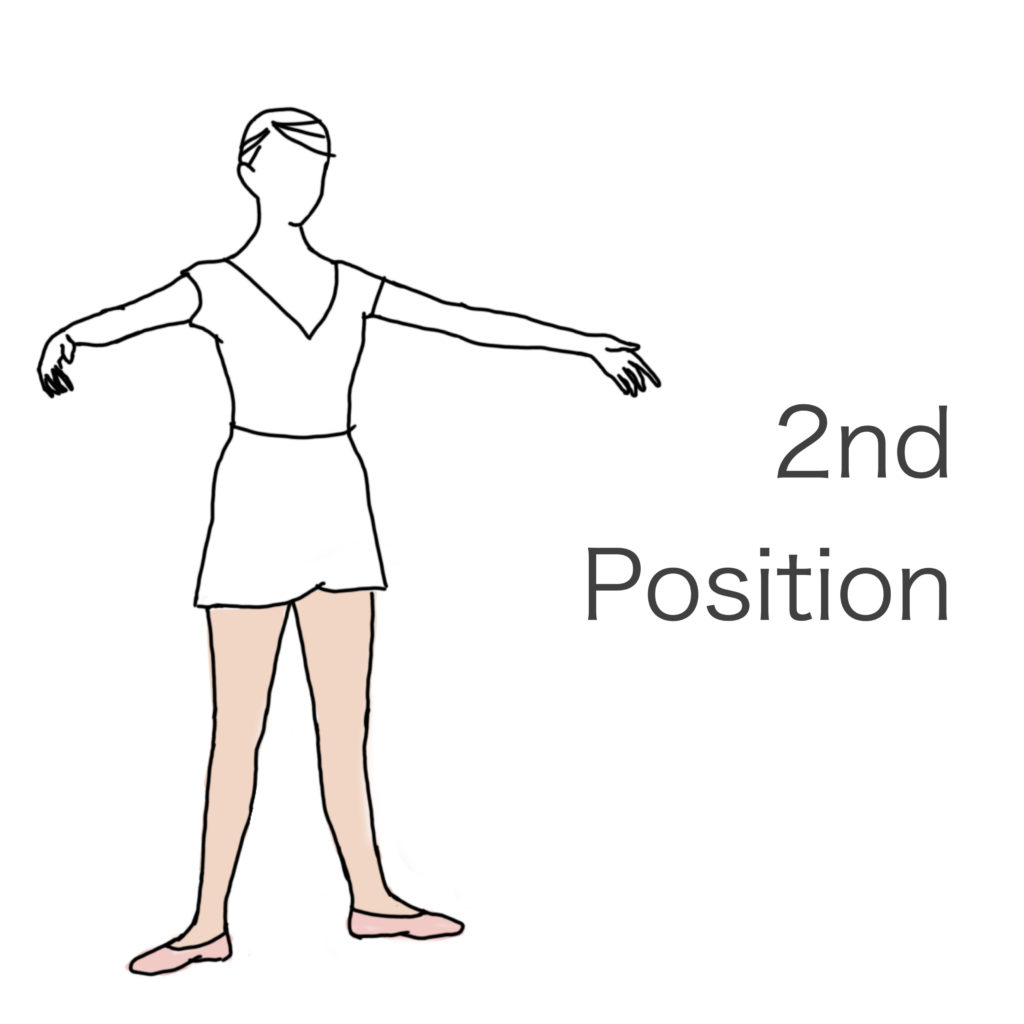

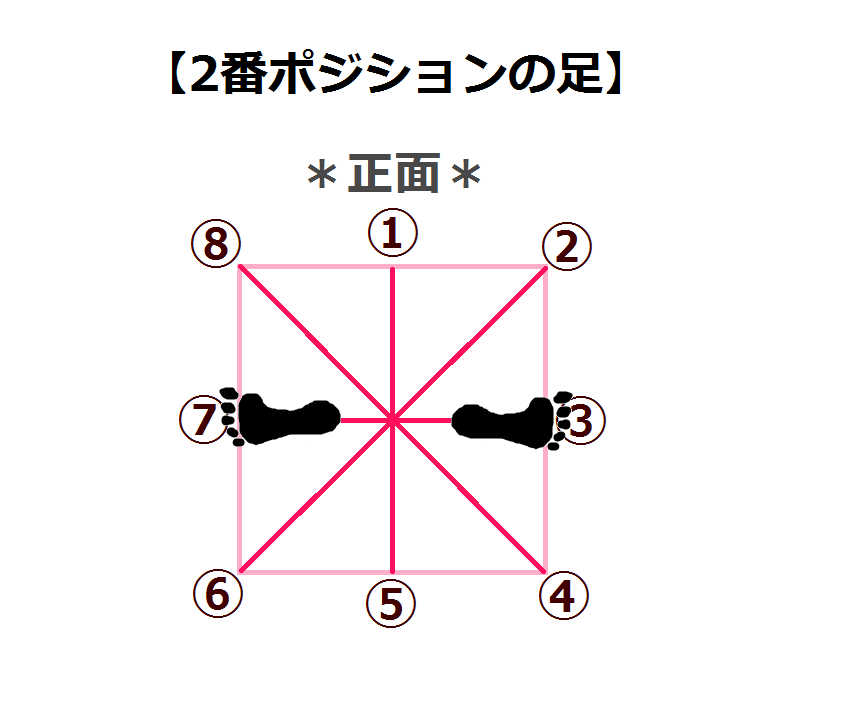

【2番ポジション】

◆2番、かくあるべし

イラストのように

1番から足を1足ぶん横にずらして重心を両足に均等にかけて立ち、両脚と床のラインで二等辺三角形ができている

ポジションです。

両かかとの間の幅は、足の長さ(≒靴のサイズ)くらいが目安。

両脚の間には空間があるものの、『お尻・太ももの内側・膝の裏・ふくらはぎ』を、『両側から・均等な力で・密着させようとする』意識が必要なことは、1番ポジションとなんら変わりません。

◆2番・大人バレエの実際

*難しくないだけに

他のポジションと比較するとそこまでのカベを感じないのが2番、ではないでしょうか。

それゆえに、内腿の筋肉への意識が薄れていたり、膝がのびていなかったりと、緩みがちなのもこのポジションなので、自戒が必要です。

加えて身体も引き上がっていないと 仁王立ち っぽくなってしまう^^;ので、バレエらしい立ち姿になるよう色々研究してみてください。

*足幅にも注意

レッスンでは1番もしくは5番から、横にタンジュし、そのつま先で足裏を床につけて2番ポジションに移行することがほとんどですが、足の間の幅が自分が思っているよりも広く開いてしまっていることが多いので、感覚がつかめるまでは鏡を見ながら調整すると良いと思います。

(英国ロイヤル・バレエのレッスン映像で団員さんですら『2番、開きすぎですよ~』と指摘を受けていました!)

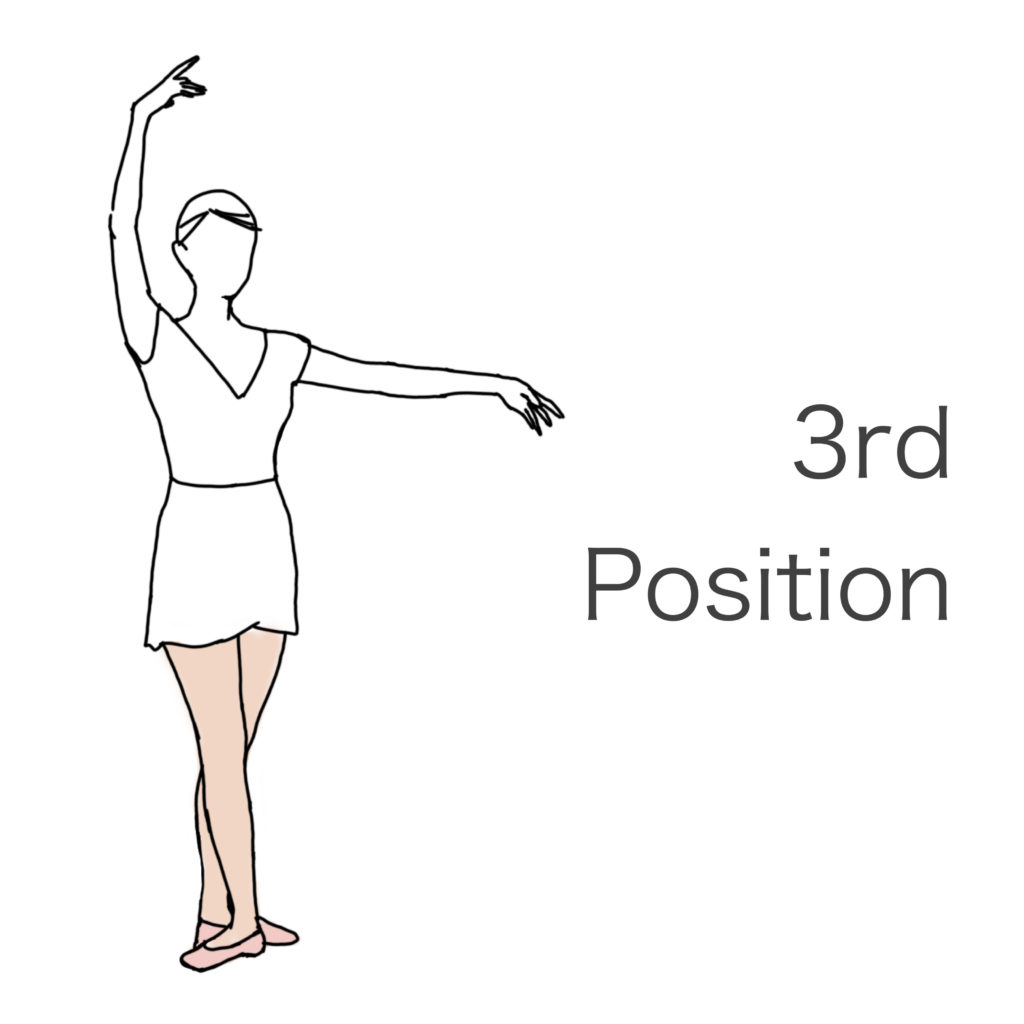

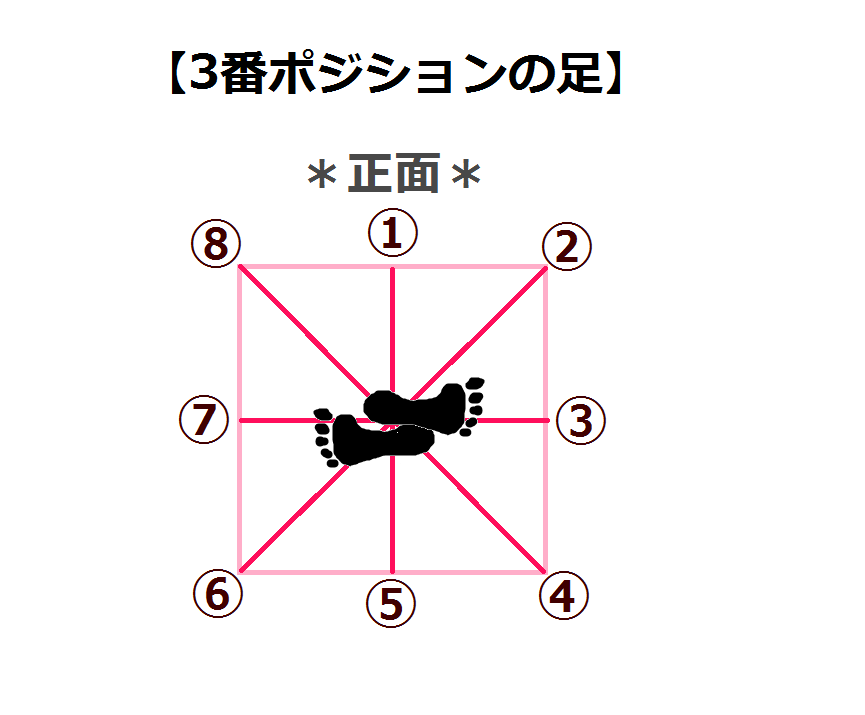

【3番ポジション】

◆3番、かくあるべし

イラストのように

前の足のかかとを後ろの足の土踏まずあたりに置き、足を半分クロスさせる

のが3番です。

後述しますが、前の足のかかとをぐぐっと後ろ足のつま先ラインまできれいに重ねると、5番ポジションになります。

◆3番・大人バレエの実際

*登場機会はあまりない^^;

筆者の経験からすると、レッスンで『5番が無理なら3番で』という、”5番の代わり” という立場でしか聞いたことがない3番ポジション。。。

3番ポジションの存在意義を調べてみたのですが、少なくとも『クラシック・バレエ』の範疇では『3番ポジション指定』はほぼ無いようです。(海外のサイトには『出来そこないの1番か5番に見えてしまう』というキビシい見解も!)

キャラクター・ダンス(民族舞踊など、全幕物のバレエ作品でしばしば踊られる。ブーツやヒールのある靴を着用する場合が多い。)か、男性ダンサーが観客からの喝采にこたえてお辞儀する際などに(3番で前の脚を少しまげて頭を下げるあのポーズです)見受けられる程度だとか。…確かにそうかも。。。

3番は両脚を完全に咬み合わせる5番よりもバランスがとりずらく、内腿に使い方にも違和感があると言うクラシックバレエのダンサーも多いそう。

*3番って何?とならない程度に覚えて

ちょっと存在感の薄い3番ポジションですが、これも世界共通の1~5番ポジションの1つ。

初心者クラスの場合、『3番でもいいですよ~』などと言われる場合もあるかも。

突如『3番』の言葉を聞いても、戸惑わない程度に覚えておきましょう。

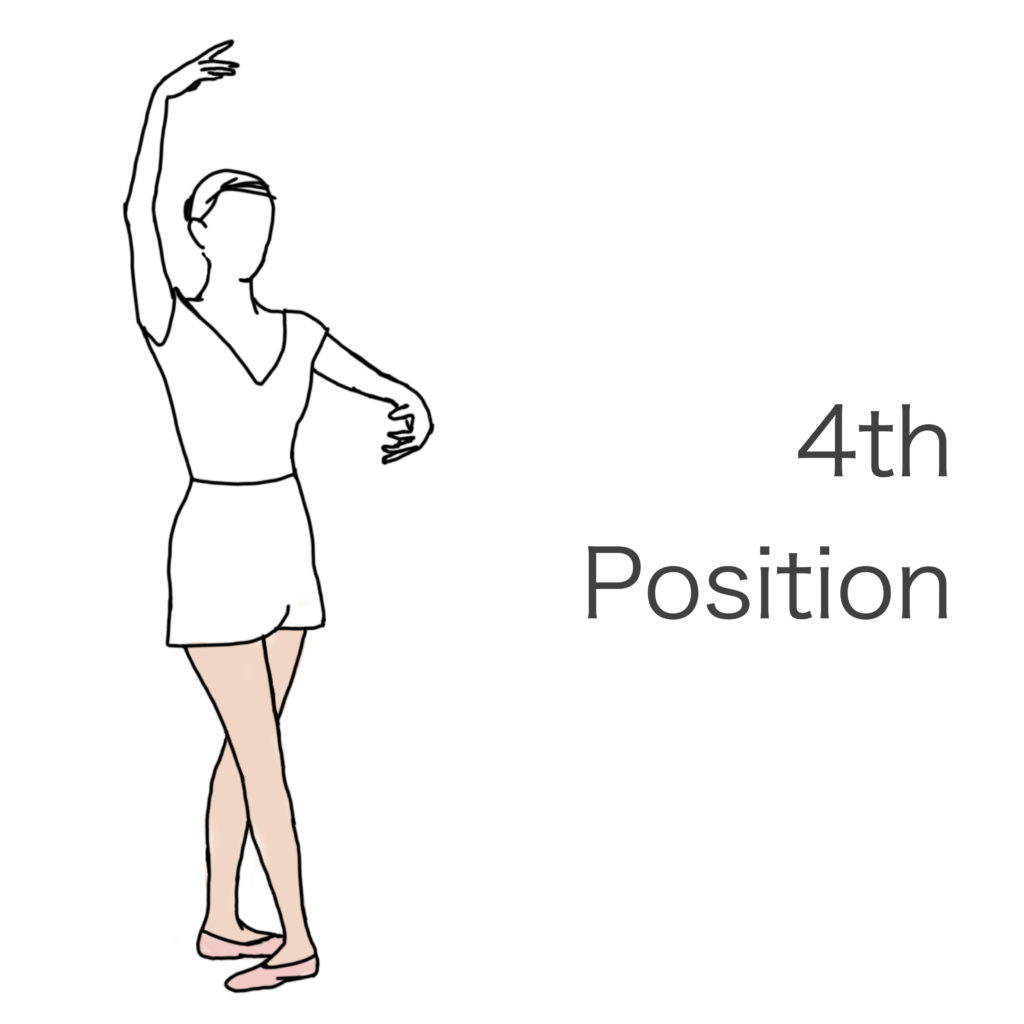

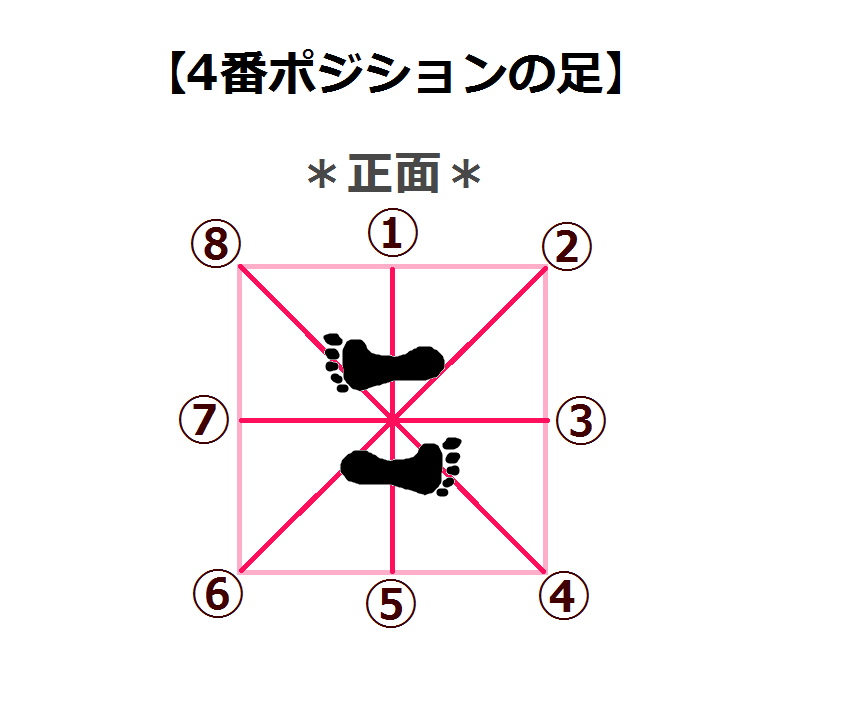

【4番ポジション】

◆4番、かくあるべし

イラストのように

アンドゥオールした両足の間に幅をとって前後平行に置いて立ち、正面から見たときに両足それぞれのかかととつま先のラインが同一線上にある

のが4番ポジションです。

後述する5番ポジションの両足を前後にずらした形、といったほうがわかりやすいかもしれません。

重心は前後の足の真ん中にあり、骨盤は前後左右にねじれることなく正面を向いていなければなりません。

◆4番・大人バレエの実際

*骨盤や上半身をねじらない程度に

無理に理想形をとろうとすると骨盤がねじれてしまいがちなポジションなので、大人バレエの場合には『足の重なりを浅くして(3番を前後に広げたくらいに)もいいですよ』と言ってくださる先生が多いです。

*両足の平行はできる範囲で

後述の5番ポジションで詳しく述べますが、足を平行に置こうと頑張りすぎて、膝から下だけに集中してしまいがちなポジションです。

足を平行に揃えようと膝下で頑張りすぎず、膝から上の部分=お尻・内腿をより意識してターン・アウトすることに注力することで自分なりのベストな4番を目指してください。

バランスのとりやすさ、感覚のつかみやすさでいうと、一番難しいのがこの4番ポジションではないでしょうか。(みなさんはいかがでしょう?)

踊りの中では、ピルエットの直前にとることが多い4番ポジション。しっかりとれていないと次の動きにまで影響してしまいます。『なんとなく4番』ではなく、骨盤・重心位置・アンドゥオール、いろんなことに意識を向けながら次の動きの土台をしっかり作りたいものです。

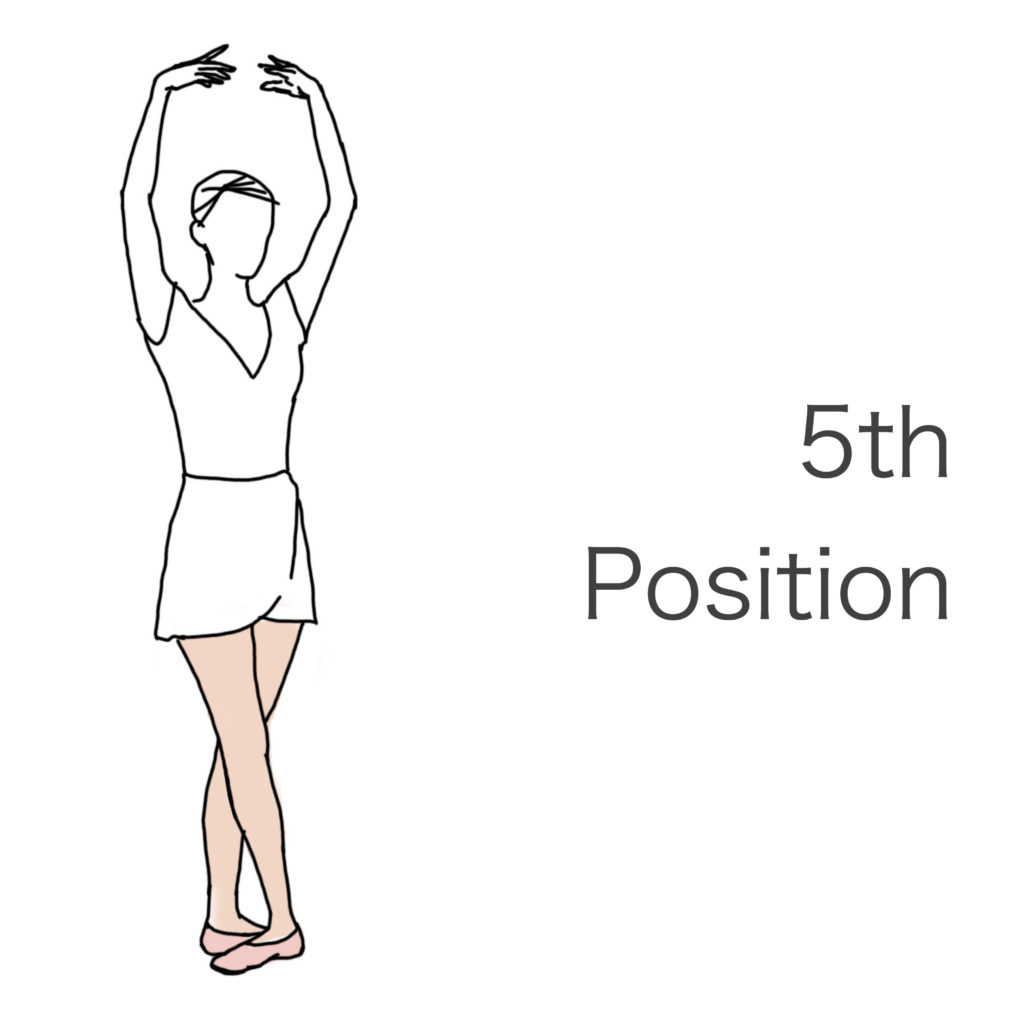

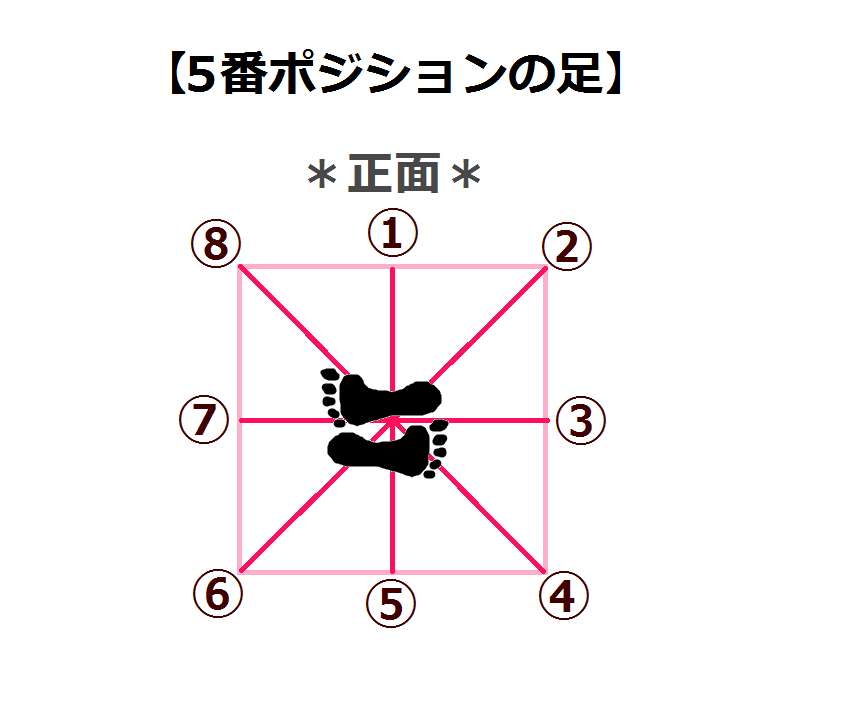

【5番ポジション】

◆5番、かくあるべし

イラストのように

両足それぞれのかかととつま先のラインを揃えるように脚を交差させて立つポジション

です。

この時、アンドゥオールがしっかりできていれば上から見下ろした時に両足が『=』のように平行になります。

4番と同様、骨盤は前後左右にねじれることなく正面を向いていなければなりません。

また、特に後ろ側に来る膝が緩みがちなので、意識して伸ばすようにします。

◆5番・大人バレエの実際

*難易度高し。が、力づくはNG。

身体能力的に一番苦労するのがこの5番ポジションなのではないでしょうか。

アン・ドゥオールがよほどしっかりできていない限り、両足は『=』の位置にくるわけがありませんものね(泣)。。

とはいえ、足だけ力ずくで『=』の位置に持っていくと、必ず別の部分にひずみが出ることになるうえ、関節や筋肉に負担がかかってしまいます。

大人バレエの実際としては、足は『<』『>』の形となるのが妥協点、というところでしょうか。

*無理はせずとも理想形を忘れずに

足の形は『<』『>』になってしまっても、5番は5番。

3番とは違うので、交差の深さについてはかかととつま先のラインが同一線上にくるところ、を目指して頑張りたいところです。

一足飛びに理想形に持っていこうとせず、少しず~つ絶え間なく頑張っていきましょう。

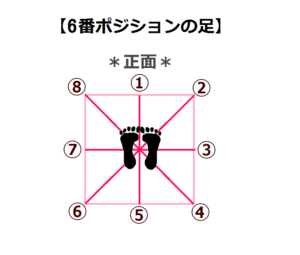

6番ポジションについて

イラストのように

両足を揃え、つま先を正面に向けて立つ

のが6番ポジションです。

両足を平行に置くことから『パラレル』と呼ばれることもあります。

(『パラレル』は『並行』という意味の英単語なので、両足を開いた状態でつま先を前に向けて立つときなどにも使われる言葉です。)

◆6番・大人バレエの実際

冒頭にも書きましたが、『6番』はクラシック・バレエの正式なポジションではないものの、レッスン時にしばしば耳にします。

身体を引き上げて足裏全体を使って立つこと、重心を真ん中に置くこと、上半身の使い方などは1~5番と同じですが、6番ばかりは脚をアン・ドゥオールさせず両ひざをまっすぐ前に向けて立ちます。

とはいえ、両足の間の隙間が無くなるようお尻や内腿を締めて密着させる意識は必要です。

主にバーレッスンの冒頭に、身体ならしのような感じで、6番ポジションから片足ずつルルべしたあとプリエ→(プリエをキープしたまま)かかとを上げてルルべ→膝(脚全体)を伸ばしてルルべ・バランス…という動きや、6番をとって上半身を前に倒したり後ろに反ったり横方向に伸ばしたりする『カンブレ』をするときなどに登場します。

アン・ドゥオールあってのクラシックバレエ、、、なぜ6番というあえてアンドゥオールを外したポジションをとるの?と疑問に思ったので筆者なりにアレコレ考えてみたところ、『(アン・ドゥオールで)無い状態を知ることで、有る状態がより意識できる』『アン・ドゥオールにとらわれることなく姿勢(「まっすぐ立ってる感」みたいなもの)やお尻・内腿・下腹の使い方を確認できる』のかな…?などと思いました。

意識すべきは『アン・ドゥオール』。

長~い記事になってしまいましたが、1~5番ポジションについて改めて考察してみると、やはり行きつくところは『アン・ドゥオール』でした。

アン・ドゥオールありきの1~5番ポジションであり、クラシックバレエなのですね…

世界の舞台で活躍するダンサーたちでさえ『まだアン・ドゥオールができていない時がある』とこぼすほど、奥深く、絶え間ない地道な訓練(特に多くの日本人にとっては)が必要なアン・ドゥオール。

技術的な正確さをどこまでも追い求めると、大人バレエの目的や身体能力と相容れない場合もありますが、『アン・ドゥオール』への意識を失ったとき、それは『バレエ』ではなくなってしまいます。

『バレエ』を踊りたいのなら、アンドゥオールへの意識は避けて通れないものなんだなぁ…とつくづく思った筆者なのでした。

~reverence~